|

|

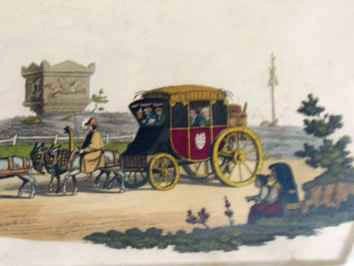

| LA CARROZZA DEL

GRAN TOUR |

|

Chi sono

Bartolomeo Pinelli e

Leopold Robert le

cui opere sono ospitate nell'Ecomuseo delle

Terre di Confine a Sonnino?

Cosa li ha spinti ad interessarsi a questo

paese, ai sonninesi, ai loro costumi e al

brigantaggio che ha caratterizzato e contribuito

a costruire l'immaginario di questa città?

Cosa spinse questi artisti, uomini di cultura,

intellettuali di tutta Europa a visitare l'Italia,

le sue bellezze, le sue rovine, le sue antichità,

il suo patrimonio monumentale e le sue genti?

|

Ecomuseo Terre di

Confine. La stanza del Grand Tour |

|

|

IL GRAN TOUR A ROMA |

|

Verso la metà

del '˜700 Roma ospitava una vasta comunità

artistica. La città rappresentava l'emblema

dell'antichità e gli artisti sapevano coglierne

la bellezza ed il fascino. I centri della loro

formazione erano l'Accademia di San Luca fondata nel

1478, che organizzava concorsi tenuti in gran conto

dagli stranieri in visita alla città, e l'Accademia

di Francia fondata nel 1666. |

|

Accademia di Francia |

Accademia di San Luca |

|

|

PERCHÉ IL GRAN TOUR? |

|

Dunque cosa spinse in quel particolare

momento storico gli intellettuali europei a visitare

l'Italia? Probabilmente la ricerca delle origini delle

civiltà occidentale: l'Italia come la Grecia

rappresentava il cuore, la culla, non solo della cultura

antica, ma offriva importanti elementi per la crescita

educativa di giovani inglesi, tedeschi, francesi,

svizzeri. In una parola i paesi più avanzati d'Europa

consideravano il nostro paese tappa importante per

l'educazione dei loro giovani gentiluomini e

gentildonne. Dunque la parte finale della loro

formazione era rappresentata dal viaggio in Italia. Qui

erano sempre seguiti da un precettore che indicava tappe

e luoghi degni di visita ed obbligatoriamente dovevano

tenere un diario. Sonnino divenne una tappa importante e

non casuale di questo percorso formativo. Perché?

Perché il nostro paese aveva molte cose da insegnare

soprattutto sapeva accogliere. |

|

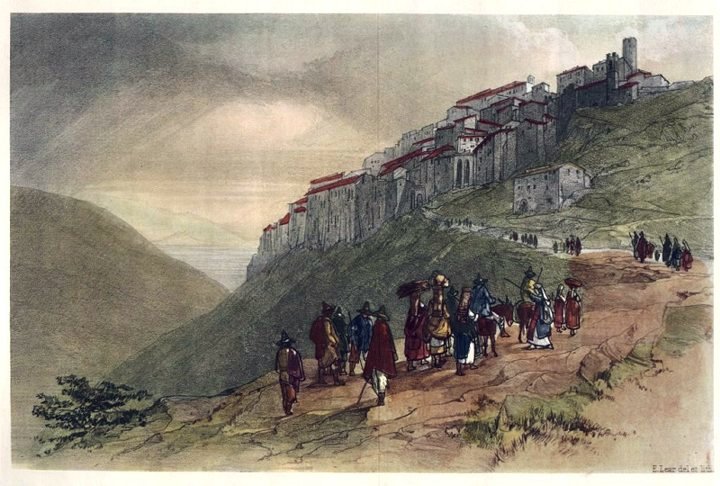

Edward Lear,

Veduta di Sonnino |

|

|

|

IL GRAN TOUR E SONNINO |

|

Gli artisti

avevano fatto sorgere una vera e propria

industria, con alberghi, trasporti, ciceroni,

guide e piante della città, ritratti e souvenir

di ogni tipo oltre al mercato dell'arte. Gli

stessi italiani ebbero un ruolo attivo, con idee

ed iniziative contribuirono alla crescita del

Grand Tour, alcuni governi italiani promossero

volutamente il turismo. Questa forma di

promozione culturale contribuì a modificare

profondamente l'economia e l'identità

di alcune città. Tra queste Sonnino con la sua

locanda ebbe un ruolo non marginale: le storie

di brigantaggio condite con una sana ospitalità

rendevano il luogo attraente. Brigantopoli

attirava per le sue storie spesso arricchite da

racconti che avevano origine nel mito, ma

offriva pure un ambiente sereno e protetto.

"ma diciamo addio a

Sonnino non senza rimpianto, perché vi abbiamo

trovato brava gente"»

Sonnino 10 agosto 189... Valentine De Crouzet. |

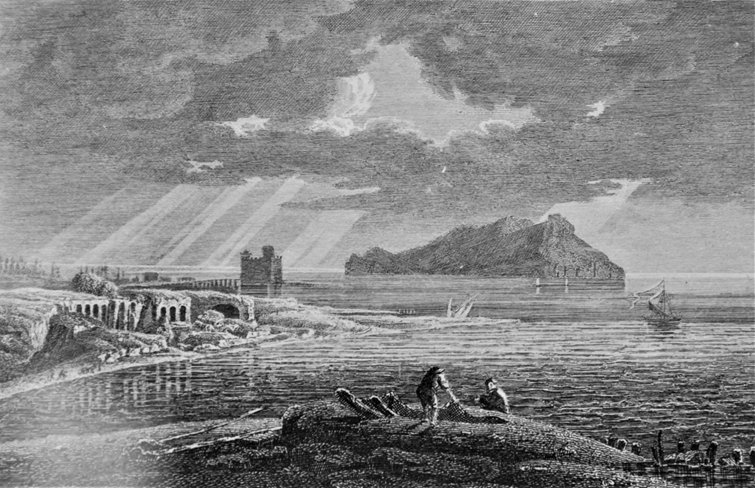

Monte Circeo |

|

|

|

|

BARTOLOMEO PINELLI |

|

Bartolomeo Pinelli

(ritratto) |

Bartolomeo Pinelli

nacque a Roma il 20 novembre 1781 in una

soffitta di Trastevere al nº22 di vicolo

Mazzamureli, da Giambattista, modesto scultore

di terracotte, e da Francesca Cianfarini. Questo

evento è ricordato da un busto e una lapide

collocati sulla facciata di un nuovo edificio

perché la sua casa fu demolita per la

costruzione di viale di Trastevere.

Intraprese inizialmente l'arte del padre, ma

sveglio d'ingegno e naturalmente incline al

disegno frequentò l'Accademia di San Luca

fino a quando, undicenne, fu costretto a seguire

la famiglia a Bologna, dove il padre si

trasferì.

A Bologna Bartolomeo si guadagnò la protezione

e l'aiuto del marchese Lambertini, pronipote

di papa Benedetto XIV e potè svolgere studi

più regolari alla scuola di Giovan Battista

Frulli. La non corrisposta passione per una

ballerina, sulla cui testa infranse irosamente

un vaso, lo costrinse a ritornare a Roma dove

proseguì la sua carriera artistica.

Morì a Roma il 1 aprile 1835.

|

|

|

PINELLI E I

BRIGANTI |

|

Raccomandato all'abate Levizzari, che gli dà

ospitalità in cambio di qualche disegno,

frequenta l'Accademia capitolina, poi nel 1799

non sa resistere alla voglia di avventura e si

arruola volontario nella legione romana e si

reca a Civitavecchia per dar manforte ai

Francesi contro la città che si è a loro

ribellata.

Presto, diminuito il suo ardore repubblicano,

pensa bene di disertare e si rifugia per un paio

di mesi tra i pastori e i briganti di Maccarese,

dedicandosi interamente al disegno.

|

Briganti (particolare) |

|

|

PINELLI INCISORE,

DISEGNATORE E ACQUARELLISTA |

|

Assieme

all'opera dell'incisore, egualmente se non

addirittura più rilevante risulta l'opera di

acquarellista e disegnatore.

Gli si attribuiscono, infatti, quattromila

incisioni e diecimila disegni. Era talmente

veloce che, si dice, fingendo di prendere

appunti riusciva a terminare il soggetto

richiesto mentre il committente gli spiegava i

suoi desideri.

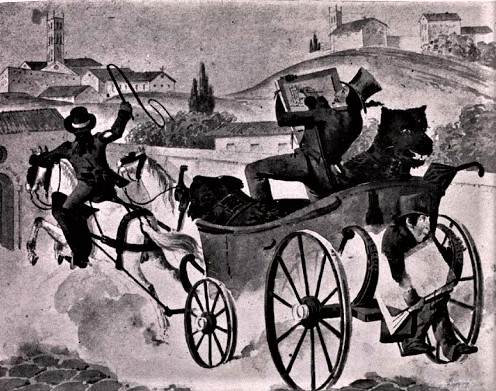

La divertente caricatura che lo svedese Karl

Jacob Lindstrom ci dà di Pinelli,

conservata nel Museo di Roma, mostra l'artista

che sta su una carrozza e che tenta di

tratteggiare il più velocemente possibile il

paesaggio mentre i cavalli corrono

all'impazzata. Pinelli, infatti, fu talmente

prolifico che oggi è impossibile stimare

l'ampiezza del suo lavoro diviso tra pubbliche

e private collezioni. |

Karl Jacob Lindstrom,

Pinelli in carrozza |

|

|

PINELLI NEOCLASSICISTA |

|

Femmine di Sonnino (particolare) |

Nonostante

l'eco del neoclassicismo sia presente in molte

sue composizioni, i lavori sono estremamente

moderni pur nella loro semplicità. Sono animati

da una rara energia personale (nel tratto, nel

colore e nell'invenzione) che si libera così

dalle mode artistiche del tempo. La libertà

è la chiave dell'ispirazione di Pinelli.

Egli è un virtuoso disegnatore che insegue la

sua particolare visione del mondo. Anche lui,

come altri artisti del suo tempo, è attratto

dalla bellezza delle donne sonninesi al punto

che le disegna quasi come dive greche. |

|

|

LO STILE ARTISTICO DEL

PINELLI |

|

Nel suo stile,

la matita, spesso schiarita dalla penna e

dall'inchiostro, viene preferita all'

applicazione del colore. Sebbene queste opere

ripropongano molte delle stesse colorite e

divertenti scene e soggetti (i giocatori di

bocce, il saltarello, la serenata degli amanti,

i costumi alla ciociara, le tenere scene

familiari, i venditori di strada, le donne che

si accapigliano, le vendemmie) nessuna di

queste è identica.

Pinelli fu sempre un inventore, giocando con i

temi e variandoli. Questi rivelano l'acuta

osservazione e la caratterizzazione

dell'artista, allo stesso tempo sono costellati

di orgoglio per la propria gente. |

Famiglia di ciociari partendo dal loro paese |

|

|

PINELLI ARTISTA |

|

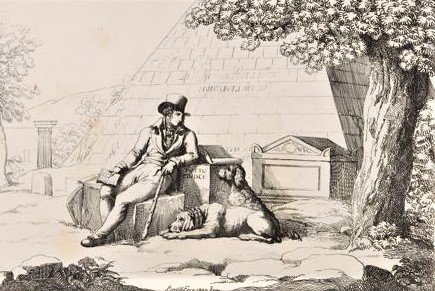

Bartolomeo Pinelli

autoritratto con i mastini |

Il suo modesto

studio in via Felice 134, (oggi via Sistina)

vicino all'Accademia di Francia a Roma, era in

quella parte della città maggiormente

frequentata dai turisti. Conteneva uno

scompiglio di cose. Le pareti erano ricche di

graffiti, di figure e di scritte, fra queste si

leggeva: "Morto è Pinelli ed è la sua tomba

il mondo". NeI suo studio, oltre ai suoi

famosissimi mastini, teneva gatte, serpenti,

gufi. Di fronte al tavolo, ove si poneva a

disegnare ed incidere, su una grossa mensola

posava un teschio umano con il suo motto

favorito: "tutto finisce". |

|

|

PINELLI REALISTA |

|

Il ruolo

artistico di Pinelli non è pertanto quello

equivocamente folkloristico che la tradizione

più corrente vorrebbe imputargli, ma quello del

testimone distaccato. Egli affida la sua fama a

mezzi più istantanei e quindi diffondibili

rapidamente: lo schizzo, il disegno,

l'acquerello, l'incisione, la terracotta

sbozzata con forti tocchi di spatola e dita. Lo

scenario pinelliano è per lo più Roma e la

campagna laziale, protagonista è la plebe delle

bettole dei vicoli e delle piazze, idealizzata

nei costumi tradizionali e negli atteggiamenti

consueti. Oltre alle forme neoclassiche dei suoi

disegni, dimostra di tenere in massimo conto la

cronaca più sincera e realistica. |

Ciociara che prega

davanti la Croce

dove è stato ucciso il marito |

|

|

PINELLI E I POPOLANI |

|

|

Sono le figure

isolate dei popolani ad interessare Bartolomeo

Pinelli. Donne, uomini e bambini tratteggiati

con estrema sicurezza di chiaroscuro, impostati

nello spazio con naturale chiarezza, ma vivi e

palpitanti. Sono disegnati per il puro piacere

di penetrare la reale evidenza dei personaggi.

La fama dell'artista trasteverino sta proprio

in questa impostazione.

Famiglia di pecorari

nell'interno di una grotta |

|

|

LE QUALITÀ ARTISTICHE

DEL PINELLI

|

|

Quando si

volgeva alla vita dei briganti utilizzava uno

stile più energico e serrato. Giungeva ad

imprimere qualcosa del suo istintivo vigore e

della sua caratteristica spregiudicatezza

ottenendo risultati notevoli.

La libertà è la chiave dell'arte di

Pinelli. Egli è un virtuoso disegnatore, che

abbandona il mondo dell'arte accademica per

inseguire la sua propria visione del mondo

preferendo la liberta dell'acquerello alla

raffinatissima tecnica dei dipinti ad olio

accademici. |

Briganti |

|

|

BARTOLOMEO PINELLI E

LE DONNE DI SONNINO |

|

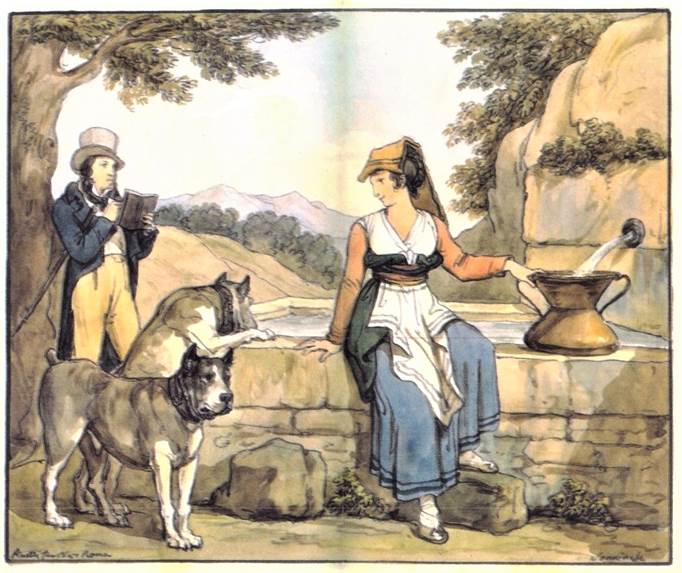

Pinelli si è

ritratto mentre in un angolo, ma in

atteggiamento di rilevante compresenza, riprende

uno dei tanti episodi di piccola storia

quotidiana: in questo caso una donna di Sonnino

presso una fonte. Si è più volte affermato che

egli disegnasse le sue scene in presenza di una

figura femminile con un atteggiamento quasi di

totale distacco ben attento a mantenere le

distanze.

Parrebbe invece che egli non si limiti a

riprendere gli episodi, ma se ne faccia anzi

partecipe e si lasci coinvolgere senza però

interamente scoprirsi, salvo che in alcune

eccezioni come nell’ acquerello mentre disegna

un costume sonninese, o nella tavola

allusivamente indicata come il riposo

dell’autore precedentemente esposta. |

Autoritratto mentre disegna un costume

sonninese |

|

|

BARTOLOMEO PINELLI E

LE SONNINESI |

“Le

Femmine di Sonnino erano di struttura maschile,

lineamenti marcati in volto, il colore della

pelle di un vago vermiglio e le loro vesti erano

di più colori, su di esse spille e decorazioni

che ricordano l’abbigliamento greco, ai piedi

indossano dei calzari chiamate ciocie”, così

vengono descritte da Giuseppe Marocco nel 1834.

Ma per Pinelli esse rappresentano un ideale di

bellezza fatto di fierezza e di portamento.

Tutto è armonico nelle sonninesi portatrici di

quella figura ideale antica che era fonte di

interesse per tutti gli artisti dell’epoca.

|

Femmine di Sonnino |

|

|

|

|

LEOPOLD LOUIS ROBERT |

|

Leopold Louis Robert |

Lèopold

Robert (La Chaux-de-Fonds 13 maggio 1794

– Venezia, 20 marzo 1835) trascorre quasi tutta

la sua vita da pittore a Roma e in Italia. Ma la

sua prima educazione artistica sarà quella di

incisore, e solo più avanti scoprirà il suo

talento nella pittura grazie all’incontro con il

più grande artista francese del tempo:

Jacques-Louis David.

Léopold Robert nacque in una famiglia di

artigiani francofoni protestanti ed ebbe

un'infanzia felice, a fianco del padre

orologiaio. Pur essendo nato nei pressi di

Neuchâtel, oggi Svizzera, aveva la nazionalità

francese, poiché a quei tempi il Principato era

dominio della Francia . |

|

|

LEOPOLD ROBERT A ROMA |

|

In una lettera

alla famiglia, datata 10 luglio 1818 annuncia

che è a Roma. Sistematosi al 136 di via Felice,

incontra numerosi pittori come Granet,

Verstappen, Catel, Cogniet o vecchi amici come

Schnetz e il suo rivale Coiny.

Terminato il pensionato si mantiene grazie ai

suoi ritratti disegnati, ma qui a Roma, dove è

venuto per cercare le grandi lezioni del passato

e del presente, Robert si rende conto che è

inutile ripetere all’infinito i soggetti

antichi.

Per lui è il momento di abbandonare la storia

per affrontare tematiche di vita contemporanea

legate soprattutto alle problematiche degli

affetti familiari, dei contadini e dei briganti

laziali.

|

La morte del brigante |

|

|

LEOPOLD ROBERT

E IL VIAGGIO IN

ITALIA |

|

Pellegrinaggio alla

Madonna dell’Arco |

Sia in arte

come in letteratura, c’era il tentativo continuo

di cercare nuovi percorsi, specialmente dopo

l’esaurirsi dei motivi celebrativi e

idealizzanti dell’epoca neoclassica che avevano

trovato appunto nel suo maestro Jacques-Louis

David uno dei più autorevoli esponenti.

L’obiettivo di Robert è la rappresentazione del

reale, della natura e dei personaggi popolari.

Dal suo viaggio in Italia doveva maturare un

grande ciclo, tutto italiano, rappresentante

aspetti tipici delle diverse stagioni dell’anno.

|

|

|

L'ARTE DI

ROBERT |

|

L’obiettivo di

Robert è la rappresentazione del reale, della

natura e dei personaggi popolari.

La sensibilità per le scene portatrici di

sentimenti veri che soli potevano portare alla

utilità morale dell’arte, sono evidenti nelle

opere del suo periodo italiano.

Leopold Robert in questo rappresenta il pittore

romantico in ogni suo aspetto pur provenendo

dalla scuola neoclassica del suo maestro David.

La madre felice |

|

|

|

SONNINO NELLA PITTURA

DI LEOPOLD

ROBERT |

|

Ritirata dei briganti |

Bartolomeo

Pinelli sarà per il pittore svizzero una

fonte, sistematicamente non confessata, di

soggetti.

Probabilmente Robert aveva subito trovato,

presso questo bohèmien di Trastevere, il comodo

“materiale” di tutta una realtà italiana che lo

incantava ogni giorno di più . Egli la trasporrà

con discrezione nelle numerose composizioni che

faranno la sua fortuna.

Pellegrini e pellegrine, contadini pastori e

pescatori, briganti, vengono moltiplicandosi

nelle sue tele secondo il desiderio degli

amatori stranieri, assetati di pittoresco e di

luce.

Ma la vera originalità di Robert consisterà nel

conferire sempre a queste scene popolari una

dignità, quasi una maestà, che il suo maestro

David gli aveva trasmesso a Parigi negli anni

della sua formazione e che egli non dimenticherà

mai . |

|

|

ROBERT E I BRIGANTI |

|

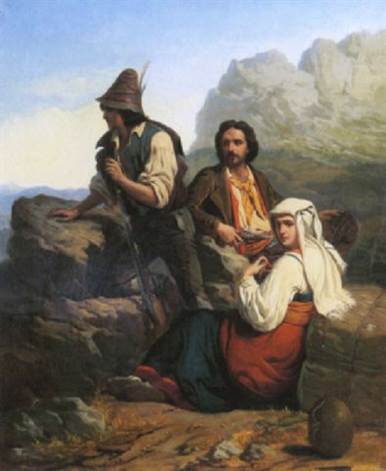

Dal 1820,

l’attenzione dell’artista è catturata dai

briganti e dalle loro famiglie, deportati a Roma

dopo l’ Editto del card. Consalvi per la

distruzione di Sonnino e, anche in questo caso,

il tema di Robert diventa quella umanità che

egli sa raffigurare secondo concetti ancora

eroici e del bello ideale. I suoi sono quadri di

storia, in cui però rappresenta romanticamente i

briganti.

Ed ecco allora le scene di vita popolare, e

soprattutto le scene di brigantaggio che i

sonninesi imprigionati gli ispirano, talmente

impressionato dalla foggia dei loro vestiti, dal

loro temperamento, e dalle loro storie.

Due briganti e

una giovane donna in paesaggio montuoso |

|

|

|

I

BRIGANTI NUOVO SOGGETTO

ARTISTICO |

|

|

Il 14 agosto

del 1820 scrive alla madre, raccontandole che i

briganti che ha ritratto hanno “costumi più

pittoreschi e più brillanti di colori che

esistano”.

Il nuovo genere pittorico è per l’artista

svizzero un: “Soggetto nuovissimo e che dovrebbe

piacere, scena di briganti italiani, il loro

costume è d’una ricchezza strabiliante ed è lo

stesso dopo secoli. L’ho seguito con la più

grande fedeltà, perché avevo loro per modelli e

ho lasciato loro i propri effetti, il proprio

abbigliamento (…)”.

Brigante di vedetta |

|

IL "RECLUSORIO DEGLI

ACCATTONI"

E L'ACCADEMIA DI FRANCIA |

|

Nel 1819 il

Segretario di Stato cardinale Ercole Consalvi

ordinò la distruzione di molte case di briganti,

dei loro familiari e di chi si riteneva fossero

in accordo con loro.

Capitale del brigantaggio, il paese di Sonnino

doveva esser cancellato dalla carta geografica.

Le case e le chiese abbattute, il suo territorio

attribuito ai paesi confinanti e disperse le sue

genti. La conseguente diaspora dei sonninesi

raggiunse vari luoghi, ma la destinazione che

ebbe più risonanza fu senz’altro Roma, dove fu

confinato un numero consistente di famiglie.

Per alcuni di loro si apriranno le carceri di

Castel Sant’Angelo e il “Reclusorio degli

accattoni”, ricavato nei ruderi delle Terme di

Diocleziano.

I pittori dell’Accademia di Francia ebbero il

permesso di ritrarre queste persone la cui

fierezza e dignità faceva riscontro ai loro

abiti visti come straordinari ed esuberanti.

|

Donna che veglia sul

marito brigante |

|

|

SOGGETTI DAL CARCERE |

|

Brigante nella campagna

romana |

I soggetti

incontrati nel carcere e trasposti in una

pittura che ne estetizzava il disagio, donarono

gloria a Robert e iscrissero nella scena

artistica il tema del brigantaggio. Inoltre

fecero di Sonnino un luogo pittoresco.

Ad aver aperto questo varco aveva molto

contribuito Pinelli. Questo artista nel periodo

della rivolta antifrancese si dice avesse

frequentato i ribelli briganti per sfuggire alla

leva obbligatoria. Le acqueforti di “briganti

di Sonnino” fatte da Bartolomeo Pinelli sono

caratterizzate da posture plastiche al pari dei

trasteverini. Entrambi appaiono eredi degli

antichi romani per fattezze e temperamento.

Ma gli artisti francesi, e Robert soprattutto,

ebbero il merito di elevare questo soggetto,

liberandolo dal pittoresco delle scene di

genere, amate dai viaggiatori che acquistavano

questo materiale iconografico come souvenir,

per trasformarlo in un soggetto drammatico,

esposto nelle grandi mostre e nei palazzi delle

nobiltà. Comunque le novità portate da Pinelli

erano state rilevanti, attribuendo vitalità e

fierezza ai suoi soggetti popolari. |

|

IL BELLO IDEALE NELLA

RAPPRESENTAZIONE DEI "BRUTTI" |

Rappresentare i

«brutti» , vale a dire soggetti volgari come i

briganti , ma rivestiti di nobili atteggiamenti,

tranquillizava il pubblico degli anni 1820-1840.

Evidentemente la lezione del neoclassicismo di

David aveva giovato ai giovani artisti

dell’Accademia di Francia che ebbero un notevole

successo.

L’Italia di Robert veniva così ad integrarsi nel

dominio del “bello ideale”, senza perdere per

questo la sua primitiva innocenza e il suo

fascino quotidiano.

|

Famiglia di briganti in

una grotta

mentre si orna di oggetti rubati ai viaggiatori |

|

|

I MODELLI SONNINESI

ANTICHITÀ VIVENTE |

Ma Robert donò ai suoi personaggi, oltre

alla sontuosità degli abiti “esotici”, il centro della

scena, la complessità dei sentimenti, la dignità di un

mondo interiore di solito riservato ad aristocratici ed

eroi.

Improvvisamente quel carattere pittoresco che tanti

artisti dovevano andare a cercare lontano, si offriva

nel cuore stesso di Roma. Una folla di modelli

autentici, senza trucchi, nobili e fieri erano esempi di

quell’antichità vivente vagheggiata dagli artisti ed

amata dal pubblico sensibile alle nuove concezioni

romantiche. |

|

I mietitori delle paludi |

|

MARIA GRAZIA

|

|

Nel carcere di

Termini a Roma Leopold Robert conobbe la famosa

Maria Grazia moglie di un brigante e presa a

modello dall’artista per molte composizioni.

Ritroviamo il volto di Maria Grazia sia nel

ciclo brigantesco che nel ciclo incompiuto

ispirato alle quattro stagioni. Ella è

replicata ben quindici volte.

Le donne sonninesi sono icone femminili. Sono

figure irrequiete rappresentate in pose

romantiche.

Nelle opere di Leopold Robert compaiono con una

soggettività intensa, sono elementi di una

umanità variegata ritratta nelle feste, nella

devozione, nel lavoro, nelle sventure. Mogli di

briganti, contadine, mai rappresentate come tipo

etnico, tanto meno imprigionate in un ruolo. In

tal modo Robert libera le sue modelle e dona

loro una storia ben diversa e più gloriosa della

detenzione, della miseria e delle convenzioni

del genere femminile.

|

|

|

MARIA GRAZIA BONI O

GIANFELICE? |

Maria Grazie Boni o Gianfelice moglie di

Masocco, tra le donne più belle d’Italia?

Maria Grazia è un nome evocativo e simbolico. Bellissima

moglie del famoso capobanda dei briganti sonninesi

recatasi a Roma dopo la resa del 1818 si fonde e

confonde con la bella omonima modella anch’essa

costretta alla prigionia dalle malefatte del marito.

Leopold Robert ha consegnato ai posteri l’immagine

simbolo di una donna sonninese fiera e bellissima,

moglie sfortunata di un brigante. |

|

I mietitori delle paludi (stampa) |

|

ROBERT E CARLOTTA

BONAPARTE |

|

Nel 1829 a

Roma conobbe il principe Luigi Bonaparte e sua

moglie Carlotta. Di costei Léopold Robert si

innamorò perdutamente.

Nel 1831 trionfò al Salon di Parigi. La tela

"L'arrivo dei mietitori nelle paludi Pontine,

gli fece ottenere la croce della Légion d'honneur

che gli venne consegnata dal re di Francia in

persona.

Nello stesso anno morì in Italia Luigi

Bonaparte, combattendo nelle file della

Carboneria. Carlotta, vedova, si dedicò all'arte

e prese lezioni di incisione e di litografia

proprio da Léopold Robert, che osò ancora

sperare nelle attenzioni di lei.

|

|

|

|

LEOPOLD ROBERT A

VENEZIA |

|

|

Nel febbraio

del ’32 arriva a Venezia. La decadenza, la

mestizia che il clima veneziano gli infonde

esaspera ancor più il suo spirito deluso dalla

precedente delusione amorosa. Ed è in questo

contesto che nasce l'opportunità ritenuta

eccezionale di scoprire Chioggia, che invece sa

suggerirgli stimoli forti.

«Non avendomi Venezia - scrive - fornito nulla

di forte, sono stato obbligato ad andare a

cercare nei dintorni: qui ho trovato una

popolazione povera, e vero, ma attiva e

laboriosa e degli uomini pressoché costantemente

esposti ai pericoli del mare: le fisionomie e i

costumi di tutti gli abitanti conservano un

segno orientale che proviene senza dubbio da

antichi rapporti che il paese ha avuto con il

Levante». |

|

|

L'ULTIMA OPERA DI

LEOPOLD ROBERT |

|

Nel 1834 la Partenza dei

pescatori dell’Adriatico vide la luce e non

smentì le attese. Il clamore ed anche le

polemiche che produsse sono grandissime. Nessuno

disconosce l’eccezionale mestiere, la perfezione

della fattura, ma ciò che convince meno, ed è

oggetto di critiche e polemiche. è proprio

l’ispirazione che si trova alla base di

quell’opera, ritenuta nella maggior parte dei

giudizi contrastante se non addirittura

contraddittoria con lo spirito artistico

dell’epoca romantica.

Dapprima riserve, poi vere e proprie stroncature

e condanne occupano riviste e giornali fino al

febbraio del 1835. Il mondo della gente più

umile crea scandalo.

La rinuncia alla rappresentazione puramente

folkloristica dell’immagine popolare si avverte

nel recupero della pittura storica. In questo

egli compie un’operazione d’avanguardia,

avvicinandosi al realismo e riprende e adatta

l’insegnamento del suo maestro J.L. David, in

tutti i suoi aspetti formali peculiari, quali le

grandi dimensioni della tela, lo schema

piramidale del gruppo dei personaggi, la

teatralità dei gesti. Scelte precise, fatte per

sottolineare la solennità di un evento storico.

|

|

|

La partenza dei pescatori dell’Adriatico

|

|

LA MORTE DI LEOPOLD

ROBERT |

|

Lo scandalo

provocato da «La partenza dei pescatori

dell’Adriatico» lo prostrò profondamente al

punto che essa stessa divenne lo scenario della

sua tragica fine. Il 20 marzo 1835 , infatti

Leopold Robert fu trovato suicida, sgozzatosi

proprio sotto il suo capolavoro.

Fu sepolto a Venezia nel cimitero di San Michele

in Isola dove la sua tomba solitaria è testimone

di una tragedia di stampo romantico.

Robert è attualmente un artista dimenticato

anche se le sue opere sono presenti in

prestigiosi musei. E anche il ricordo del nome e

della vita di questo sfortunato artista si è

fortemente appannato. Ma la strada principale

della sua città natale porta sempre il suo nome. |

La tomba di Leopold

Louis Robert nel cimitero monumentale di Venezia |

|

|

IL LASCITO DI LEOPOLD

ROBERT AI SONNINESI |

Ma oltre alla strada principale della sua

città natale che porta il suo nome, il ritratto di Maria

Grazia è uno dei gioielli artistici presenti a Sonnino

che meglio lo ricorda.

La riconoscenza dei sonninesi traspare nelle sue

opere originali presenti nell’ecomuseo delle Terre di

Confine.

La critica più recente riconosce l’importanza

dell’opera di Leopold Robert. Il suo primo merito è

stato quello di smuovere un clima artistico piuttosto

stagnante. Altro elemento fondamentale è quello di aver

posto la centralità della rappresentazione del popolo in

parallelo al dibattito in atto nella letteratura

romantica per il romanzo di cui Alessandro Manzoni fu

protagonista indiscusso.

Nessuno dimenticherà mai il sollievo e la fama che

l’artista Robert ha conferito alla cittadinanza

sonninese nel momento buio della deportazione del 1819. |

|

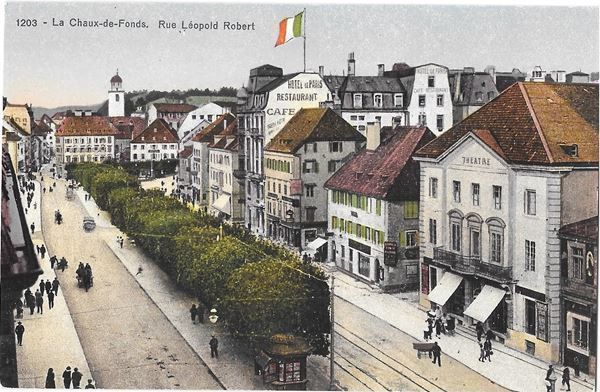

La Chaux de

Fonds(Svizzera francese), Rue Leopold Robert |

|

|

|

|

|

Prof. Giuseppe Lattanzi - D.ssa Laura Gasparini |